本校は平成26年度高大連携高校生防災教育推進事業へ参加校です。

活動の目的及び活動日程、活動の報告など詳細は下記をごらんください。

| 平成26年度高大連携高校生防災教育推進事業「高校生防災セミナー」 |

| <防災セミナーとは> |

| 目標:東海地震、南海地震等の南海トラフ巨大地震発生の懸念が高まっている愛知県では、来るべき広域大規模災害への備えを確かなものとしていくため、行政、大学、高校が連携を強化し、学校や地域の防災力を持続的に高めることが不可欠であり、その担い手となる防災人材の育成は急務となっています。そこで、名古屋大学及び県防災局と連携し、高校生を対象に、自然災害に対する知識や技術の習得などによる防災対応能力の向上とともに、災害時には積極的にボランティア活動へ参加しようとする心を育て、学校や地域の防災力向上に貢献できる防災リーダーの育成を図る。 |

| 主催:国立大学法人名古屋大学、愛知県防災局、愛知県教育委員会 |

| 協力:特定非営利活動法人レスキューストックヤード 特定非営利活動法人あいち防災リーダー育成支援ネット |

| 参加校:V期(平成26年度及び平成27年度参加校)掲載 名古屋市立工芸高等学校 清林館高等学校 岡崎城西高等学校 明和高等学校 熱田高等学校 春日井西高等学校 尾北高等学校 一宮北高等学校 佐屋高等学校 半田商業高等学校 松平高等学校 岡崎西高等学校 西尾東高等学校 豊橋商業高等学校 浦郡東高等学校 |

| 日程:7月24日、7月25日、7月28日、8月26日、12月25日 場所:国立大学法人名古屋大学 |

| <講義・講演の概要> |

| 各講義の感想はこちら |

| 1日目 (7月24日) |

開校式 【講義Ⅰ】必ず出会う巨大地震とどう向き合うか 【演習Ⅰ】寄付ワークショップ ―寄付を通じて、今私わたしたちにできること― 【演習Ⅱ】避難所HUG(防災ゲーム) |

名古屋大学教授 福田伸夫氏 ZIP-FMミュージックナビゲーター磯谷祐介氏ほか 防災局災害対策課 久米未佑氏 |

| 2日目 (7月25日) |

【講義Ⅱ】活断層列島に暮らす 【演習Ⅲ】防災・減災とまちづくり 【演習Ⅳ】災害図上訓練DIG |

名古屋大学教授 鈴木康弘氏 名古屋大学准教授 小松尚氏 NPO法人あいち防災リーダー育成支援ネット 太田貴代子氏ほか |

| 3日目 (7月28日) |

【講義Ⅲ】地震を知ろう! 【講義Ⅳ】液体になる地盤 ―液状化と斜面崩壊のメカニズム― 【講義Ⅴ】津波被害とその対策 【演習Ⅴ】「紙ぶるる」等を用いた耐震性能実験 |

名古屋大学准教授 山中佳子氏 名古屋大学教授 中野正樹氏 名古屋大学教授 水谷法美氏 名古屋大学特任教授 護雅史氏 |

| 4日目 (8月26日) |

【講義Ⅵ】災害ボランティアの役割 【演習Ⅶ】アクションプランを考える 【演習Ⅷ】Ⅳ期生の経過発表、Ⅴ期生の計画発表 |

NPO法人レスキューストックヤード 栗田暢之氏 防災危機管理課 高柳幸央氏 健康学習課 米本かおり氏 名古屋大学特任教授 護雅史氏 防災教育アドバイザー 近藤ひろ子氏 |

| 5日目 (12月25日) |

高校生防災フォーラム 代表校発表 グループ発表 意見交換会 終了式 |

NPO法人レスキューストックヤード 栗田暢之氏 防災危機管理課 高柳幸央氏 健康学習課 米本かおり氏 名古屋大学特任教授 護雅史氏 防災教育アドバイザー 近藤ひろ子氏 |

| <本校参加者> |

| 1年生4名と教員1名 1年生から防災セミナーへの参加者を募り、4名が選ばれました。教員は総務部1年生担当が引率をしました。 |

| <減災館について> |

| ***減災館1階の減災ギャラリー*** | |

| 減災館は「減災」の最先端を研究する施設で、今回の防災セミナーの会場となっているところです。1階は減災に関する様々な展示物があり、なかには体験できるものもあります。2階は、書籍が数多く所蔵されていて、減災について調べ学習できるスペースとなっています。3・4階は研究室です。セミナーは1階の減災ホールで行われ、整った環境の中で学ぶことができました。 |  |

| 非常食品の展示 | |

|

|

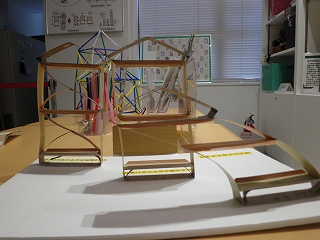

| 建築構造を考えるための模型の展示 | |

| 名古屋大学減災連携研究センター http://www.gensai.nagoya-u.ac.jp/ | |

| <心に残った講義・演習> |

| 本校の位置するところは海からも離れているので、津波は心配ないし、建物は耐震工事もほぼ終了し、備えはまずまずできている方だと思っていました。ところが本校の位置するところの地盤は氾濫平野にあり、良好とは言えない地盤であることを鈴木先生の「活断層列島に暮らす」の講義で知り驚くばかりでした。また、木曽川に近く、堤防が決壊するなんてとても想像できないのですが、過信は危険であると実感しました。山中先生の講義では、日本は活断層だらけの国で、我が国は世界の陸地の0.3%を占めているだけなのに、地震の起こる割合は10%もあると知り、地震からはもはや逃れることは不可能で、いかに共生していくかが大切かであるとうことを学びました。また、護先生の「紙ぶるる」を使った演習で、建築の耐震性能実験では紙で二階建ての家を作り、筋交いを入れる場合と入れない場合の揺れ方を見たり、高層の場合や屋根が重い場合についても観察したりしました。地盤は建物を建てる上で最も考慮しなければならない点でありますが、建物を耐震化させたり、地震のエネルギーを直接伝わらないように免震構造にしたり、地震のエネルギーを減らす制震装置をつけたりすることで、被害を軽減できることを学びました。 |

|

|

| 講義の様子 | |

|

|

| 「紙ぶるる」の演習 | |